La "Danza del Cogul": ejemplo de comentario de fuente iconográfica

Realice un comentario de la siguiente fuente iconográfica, siguiendo la siguiente secuencia: clasificación, descripción, análisis y breve conclusión.

Danza del Cogul (5000 a-C.)

La fuente iconográfica que se nos presenta para su análisis es una pintura rupestre localizada en el levante peninsular, concretamente en la provincia de Lérida. Está datada hacia el 5.000 a.C. Nos encontramos ante una fuente primaria ya que es una creación de los grupos humanos que habitaron esa zona en aquel tiempo. Como desarrollaremos más adelante, no se conoce con exactitud el significado de estas pinturas, aunque podríamos estar hablando de una función religiosa, ritual o simplemente narrativa.

En el centro de la imagen se observan varias figuras humanas. Nueve de ellas, por su forma, son mujeres, y en el medio se representa a un varón con un falo anormalmente agrandado. En la parte superior derecha observamos varios animales en una posición relativamente estática, mientras que a la izquierda se observan otros con mayor dinamismo. Justo debajo del grupo humano se puede observar una pieza de caza abatida con una lanza.

La sección que contiene las figuras humanas parece representar a un grupo de mujeres danzando, quizás alrededor del varón, de ahí que se conozca esta obra como la “Danza del Cogul”. Las siluetas son figurativas, pero presentan cierta estilización y esquematización. Predominan los colores ocres y negros. Hay dinamismo, tanto en el grupo humano como en algunos de los animales de caza que se representan. Las características estilísticas de esta pintura contrastan con las de la pintura cantábrica, donde los autores pintaron animales aislados, polícromos, con gran naturalismo, estáticos, en cuevas profundas y oscuras.

Por la fecha (5.000 a.C.) y por el análisis estilístico que hemos realizado, podemos afirmar que estamos ante una pintura levantina realizada por grupos humanos del Mesolítico o Neolítico inicial. El final de la glaciación Würm está suavizando el clima y los grupos humanos han avanzado tecnológicamente y están moviéndose hacia una economía productora con una mayor sedentarización. La mejoría climática explica también que se realizasen en abrigos rocosos más abiertos. Frente al carácter mágico o propiciatorio de las pinturas cantábricas, en las levantinas se aprecia un sentido más narrativo, quizás más optimista, exponiendo en este caso danzas rituales (puede que relacionadas con la fertilidad) y otros aspectos de su vida cotidiana.

En definitiva, la fuente comentada es una muestra de la evolución de la capacidad artística de los grupos prehistórico peninsulares y de su relación con el contexto y el entorno en el que vivieron, en este caso en el momento de la transición desde el paleolítico al neolítico.

jue

09

mar

2023

Cómo escoger el tipo de gráfico adecuado

En este diagrama podemos ver cómo escoger el tipo de gráfico más adecuado para representar los datos que hemos trabajado o la idea que queremos transmitir. Hay cuatro grandes familias de gráficos dependiendo de si 1) queremos hacer comparaciones entre categorías, marcos temporales o variables; 2) queremos representar la relación que existe entre variables; 3) queremos analizar la distribución de los datos; 4) o queremos analizar la composición de los datos. La elección del gráfico, por tanto, ha de empezar por la elección de una de estas cuatro familias de gráficos.

jue

02

feb

2023

Los diarios de Samuel Pepys y la sociedad del siglo XVII

Quien quiera conocer con alguna profundidad la vida de las clases altas urbanas europeas en el siglo XVII tiene que leer los diarios de Samuel Pepys. Alto funcionario del Almirantazgo y miembro del Parlamento, Pepys escribió unos detalladísimos diarios entre 1660 y 1669, en los que relata su ascenso dentro de la estructura administrativa del gobierno, la corrupción, los métodos de trabajo (su esfuerzo y constancia frente a la indolencia que percibía en su entorno), su vida sexual, su salud… Por las páginas de los diarios desfila el entorno social de la época: las costumbres sociales, la sanidad, la epidemia de 1665, la muerte, la guerra. Alguien tuvo la brillante idea de publicar en internet su diario como si de una entrada actual se tratase (hoy por ejemplo toca la entrada del 13 de noviembre de 1666), incluidos los comentarios de los lectores. En esa web se puede acceder a muchísima información sobre los diarios y sobre la Inglaterra del siglo XVII. Incluso están geolocalizados los lugares que visitó Pepys. ¡Muy recomendable!

mié

12

ene

2022

Los MOOC y la futura enseñanza en la era de la globalización

Los cursos online masivos (Massive Online Open Courses - MOOC) que ha popularizado la Stanford University se perfilan como la tendencia que dominará el futuro de la enseñanza en la era de la segunda globalización y la "sociedad del conocimiento". Dos son las características básicas de los MOOCs: 1) los materiales y los cursos son accesibles y, por tanto, son gratuitos; y 2) están dirigidos a una audiencia global y masiva. Las instituciones que los ponen en marcha los financian mediante la acreditación, es decir, cobrando a aquellos estudiantes que requieren una acreditación de que han superado un curso. Los bajos costes asociados a los cursos a distancia y la audiencia masiva hacen el resto: con que un pequeño porcentaje desee acreditar, la institución educativa obtiene beneficios de esta actividad.

A partir de esta idea se han creado plataformas para la creación de cursos MOOC como Udacity, o proyectos de colaboración entre universidades como Coursera. Lo que venden básicamente las universidades que ofertan MOOC es cursos de calidad acreditados por una institución prestigiosa. Por eso, el prestigio o la marca resulta por ahora fundamental para que un determinado MOOC tenga éxito. Como sucede en otros ámbitos de la sociedad y la economía en la era de la globalización, este fenómeno se extenderá entre aquellas instituciones que a escala global cuentan con la ventaja comparativa de la marca y el prestigio; mientras que probablemente surgirán también MOOC a escala local, aprovechando las ventajas de poder explotar nichos de conocimiento vinculados a esa escala.

jue

03

dic

2020

Desigualdad económica, conflicto social y crecimiento: la tesis de Alesina y Perotti

Parece que no se están teniendo en cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas los efectos perversos que produce el incremento de la desigualdad. El incremento de la desigualdad no sólo afecta al bienestar y condiciones de vida de los ciudadanos. También tiene efectos macroeconómicos sobre el crecimiento en el largo plazo.

Los que están obviando casi por completo el problema de la desigualdad en el diseño e implementación de las políticas fiscales y de gasto público deberían echar un vistazo al artículo ya clásico de Alesina y Perotti (1996) en la European Economic Review [el enlace va al artículo completo]. En su trabajo demostraban, con un análisis de 71 países para el periodo 1960-1985, que el incremento de la desigualdad de renta tiende a aumentar el descontento social, lo cual se traduce tarde o temprano en inestabilidad política. La inestabilidad política ahuyenta la inversión de capital, por lo que desigualdad de renta e inversión están inversamente correlacionados. Es conocida la importancia que tiene la inversión en el crecimiento económico, por lo que su disminución ralentizaría el crecimiento en el largo plazo.

En definitiva, además de los efectos sobre los niveles de vida de los grupos que la sufren, cuando no se aborda el problema de la creciente desigualdad se genera también un círculo perverso de desigualdad, conflicto social, inestabilidad política, disminución de la inversión de capital y ralentización consiguiente del crecimiento económico.

mar

14

nov

2017

Enorme crecimiento de la desigualdad en España

Aludíamos en el artículo anterior al fuerte crecimiento de la desigualdad que se está produciendo en España en los últimos años. He querido reproducir el gráfico de The Economist que citábamos y que habían elaborado con datos de la OCDE. Como se puede observar, es en España donde se ha abierto la mayor brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre en el periodo entre 2007 y 2011. El ajuste vía desempleo explica el hundimiento de las rentas bajas, mientras que una fiscalidad muy favorable a las rentas que no proceden del trabajo podría explicar lo poco que han sufrido la crisis económica las rentas más altas. Al mismo tiempo, la ausencia de políticas públicas redistributivas y correctoras de las situaciones de pobreza ha contribuido decisivamente al crecimiento enorme de la desigualdad. Desigualdad que nos acerca progresivamente a la experiencia latinoamericana y nos aleja de la europea.

sáb

23

sep

2017

La creciente desigualdad: la tesis de Joseph Stiglitz

Ya hemos comentado en otras entradas el fuerte crecimiento de la desigualdad que se está produciendo en Estados Unidos y en otros países de la OCDE. Se trata de un fenómeno de largo plazo, que se inicia después de la crisis del petróleo y continúa tras la “Gran depresión” de 2007-2008. Señalábamos como factores explicativos más importantes el impacto de la globalización y el parcial desmantelamiento de las instituciones y políticas de bienestar construidas después de la Segunda Guerra Mundial.

He terminado de leer el libro de Stiglitz, The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. En esta obra Stiglitz también insiste en la importancia de las políticas públicas a la hora de explicar el crecimiento de la desigualdad, aunque aporta otro enfoque que explicaría asimismo las causas de la puesta en práctica de esas políticas públicas promotoras de la desigualdad. Según Stiglitz, las grandes elites económicas habrían tenido un éxito sin precedentes en la búsqueda de rentas (rent-seeking), apropiándose de una fracción importante de la renta generada por la mayoría de la población. Es decir, su enriquecimiento no sería fruto de la creación de renta, sino de la extracción de la de otros. La desigualdad no es fruto de circunstancias, sino promovida conscientemente, “creada”.

¿Cómo lo han conseguido? Ante todo, mediante mecanismos que permanecen ocultos para la mayoría de la población, pero que son aceptados por las elites gobernantes: haciendo que los mercados sean menos transparentes y por lo tanto menos competitivos, más monopolísticos u oligopolísticos; fomentando la opacidad de los mercados financieros, de las entidades y de sus prácticas; vendiendo al gobierno productos por encima de su precio de mercado… En general, los más ricos se han convertido en ricos no por su genialidad como inventores o descubridores de una idea de negocio, sino por encontrar la mejor manera de explotar su poder de mercado y otras imperfecciones del mercado. También su éxito se debe a que han conseguido la mejor manera de que la clase política trabaje para ellos en lugar de para el bien común. Por ejemplo, convenciendo a los gobernantes para que desarrollen un sistema fiscal regresivo.

mar

15

ago

2017

Las discontinuidades en la mejora de la esperanza de vida a largo plazo

La mejora de la nutrición gracias al desarrollo tecnológico y al crecimiento de la renta produjo una mejora de la esperanza de vida en los últimos 200 años, como veíamos en el post anterior. Sin embargo, es preciso destacar que la reducción de la mortalidad no fue un proceso regular sino que presentó parones e incluso algunos retrocesos. Si nos fijamos en el gráfico de arriba de Fogel & Costa se observa que dentro de la tendencia secular al descenso de las tasas de mortalidad en Inglaterra y Francia se produjo un freno notable hacia mediados del siglo XIX: entre las décadas de 1830 y 1870 en Inglaterra y entre las décadas de 1840 y 1870 en Francia.

Esto quiere decir que hay que matizar la relación entre crecimiento económico e incremento de la esperanza de vida. En el caso de Inglaterra y Francia en el siglo XIX, la rápida urbanización produjo un retroceso en los niveles de vida en determinadas zonas urbanas (más bien en la de tamaño medio) debido a que la provisión de servicios médicos y de higiene fue por detrás del crecimiento demográfico. Además de la provisión de servicios médicos, hay que tener en cuenta también que la malnutrición se hizo crónica en muchos segmentos de las clases trabajadoras urbanas. La malnutrición provocaba un efecto perverso (sinergismo lo denominó Taylor) sobre los individuos y familias afectados: les exponía a enfermedades infecciosas las cuales al mismo tiempo, una vez contagiados, dificultaban la metabolización de las calorías. Todo ello en un contexto en el que la producción industrial requería de un mayor esfuerzo físico y constante, y por lo tanto de un mayor consumo calórico continuado.

Referencias:

Scrimshaw, N. S., Taylor, C. E. y Gordon, C. E. (1968), "Interactions of nutrition and infection". Monograph series, World Health Organization, 57, 3-329.

Fogel, Robert W. (2009), Escapar del hambre y la muerte prematura 1700-2100. Europa, América y el Tercer Mundo. Alianza, Madrid.

mar

11

jul

2017

¿Por qué somos cada vez más longevos? La teoría de la evolución "tecnofisio" de Fogel & Costa

La esperanza de vida de los países avanzados se ha doblado en los últimos 200 años, pasando de menos de 40 años en 1800 a unos 80 años en la actualidad. ¿Cómo se explica la fuerte reducción secular de la mortalidad? Un primer paso para resolver esta cuestión sería preguntarse cuál era la principal causa de mortalidad en la era preindustrial, y la mayor parte de la literatura coincide en que no fueron las hambrunas y las crisis de subsistencias, sino la malnutrición y la relación de ésta con las enfermedades.

En un artículo de 1997, el premio nobel Robert Fogel y Dora Costa desarrollaron una teoría para explicar los mecanismos concretos que produjeron ese declive secular de la mortalidad. Propusieron que en los dos últimos siglos el ser humano, gracias a la tecnología, había logrado un grado de control del medioambiente que no había conseguido ninguna generación anterior del homo sapiens. Este control medioambiental mejoró la nutrición y redujo la carga de trabajo necesaria para proveerse de alimentos, lo que produjo mejoras fisiológicas sin precedentes (fisiológicas, no genéticas), incrementándose el tamaño corporal por encima del 50% y mejorando la fortaleza del cuerpo y las capacidades de todo el sistema de órganos vitales.

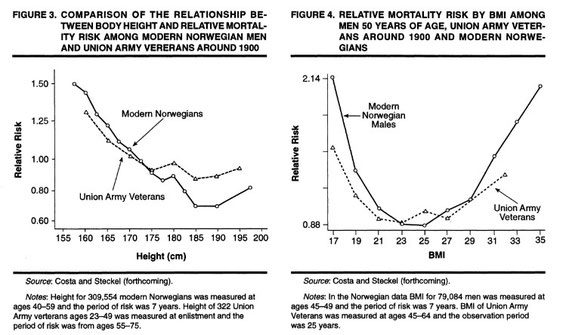

En los gráficos de arriba los autores comparan el riesgo relativo de mortalidad por un lado y la altura y el índice de masa corporal por otro lado para dos grupos: los soldados veteranos de Estados Unidos en 1910 y los varones noruegos actuales. Se observa que en ambos casos, y de una manera muy evidente, los dos grupos se comportan de forma similar, disminuyendo el riesgo relativo de mortalidad a medida que son más altos. En cuanto al índice de masa corporal, en ambos casos se dispara en los extremos, aunque cuando está en el ideal (25), los varones más bajos están en mayor riesgo que los más altos.

En definitiva, Fogel & Costa sostienen que el declive secular de la mortalidad se debió a las mejoras en la nutrición que fueron posibles gracias a la tecnología. La mejor nutrición, sobre todo en el periodo fetal y en la infancia, produjo una mejora fisiológica del cuerpo humano que redujo drásticamente la prevalencia de enfermedades crónicas en la madurez. Los mecanismos exactos aún se desconocen, pero todo apunta a variaciones en la composición química de los tejidos de los órganos, mejoras en el funcionamiento del sistema endocrino, mejoras en la transmisión eléctrica entre membranas y mayor fortaleza general de los sistemas vitales.

La mejora fisiológica (altura y masa corporal) explicaría en torno a un 90% de la reducción de la mortalidad en Francia en 1785-1870, y en torno a un 50% el declive del último siglo. Es decir, a medida que se reduce la mortalidad van adquiriendo más peso factores como las innovaciones médicas y farmacológicas, aunque a la mejora fisiológica aún le queda recorrido hoy en día como factor de incremento de la esperanza de vida.

Referencia:

Fogel, Robert W. and Dora L Costa (1997), "A Theory of Technophysio Evolution, With Some Implications for Forecasting Population, Health Care Costs, and Pension Costs", Demography, 34, 1, pp. 49-66.

juancarlosrojo.com

Página web del Prof. Juan Carlos Rojo

Blog y recursos didácticos en Geografía e Historia

juancarlosrojo.com

Página web del Prof. Juan Carlos Rojo

Blog y recursos didácticos en Geografía e Historia